3 Jugendstrafgefangene

In diesem Kapitel werden die Jugendstrafgefangenen (JSG) anhand einiger allgemeiner Merkmale beschrieben. Dies soll einen ersten Überblick darüber geben, mit welchen Klienten Mitarbeitende der JSA arbeiten.

In der JSA sind ausschließlich männliche JSG inhaftiert. Dieses und die folgenden Kapitel basieren auf Daten über diese.

3.1 Alter bei Zugang

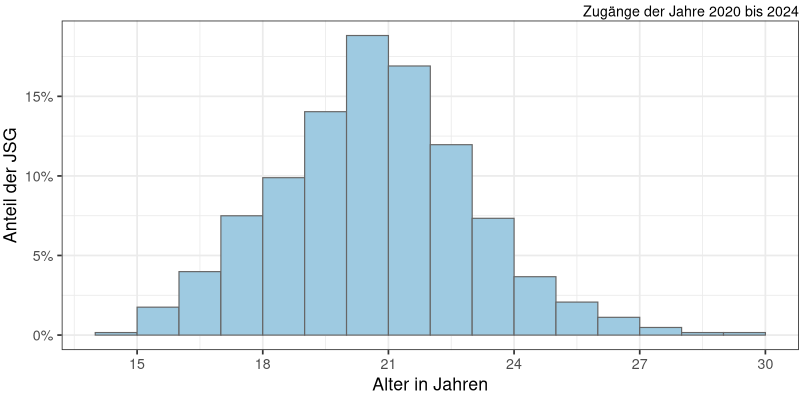

Abbildung 3.1: Alter der JSG bei Zugang (N = 627)

Die meisten JSG sind bei Zugang in die JSA zwischen 19 und 22 Jahre alt (Abbildung 3.1). Ältere JSG verbüßen häufig Rest-Jugendstrafen und werden oft nach § 89b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen.

Dem biologischen Alter der Inhaftierten nach wäre der Jugendstrafvollzug eher ein „Heranwachsendenstrafvollzug“ zu nennen.

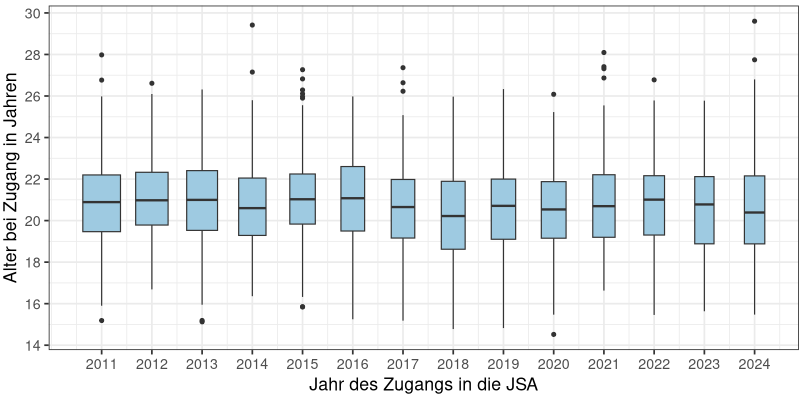

Abbildung 3.2: Alter der JSG bei Zugang über die Zeit (N = 2537)

Das Alter der JSG weist eine hohe Streubreite auf. Eine systematische Veränderung über die Jahre ist nicht zu erkennen (Abbildung 3.2).

3.2 Beruflicher Status vor der Haft

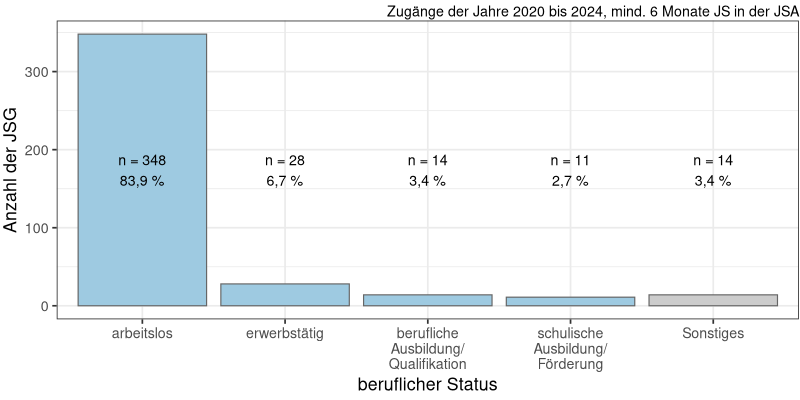

Abbildung 3.3: Beruflicher Status vor der Haft (N = 415, zzgl. NA = 29)

Die ganz überwiegende Mehrzahl der JSG ist direkt vor der Inhaftierung arbeitslos (Abbildung 3.3). Arbeitslosigkeit bedeutet in der Regel eine geringere Einbindung – in eine regelmäßige Tätigkeit wie in prosoziale Gruppen. Sie kann damit das Risiko für Straffälligkeit erhöhen.

JSG, die unmittelbar vor der Inhaftierung berufstätig oder in Ausbildung beziehungsweise Qualifizierung waren, können durch die Inhaftierung ggf. aus möglicherweise rückfall-präventiven Strukturen „gerissen“ worden sein.

3.3 Soziopsychologischer Hintergrund

Die meisten Straftäter – das ist eine Binsenweisheit – kommen aus „schwierigen Verhältnissen“, d. h. ihre Biographie ist von Belastungen und ungünstigen (auch psychologischen) Entwicklungen geprägt.

Wird die Population der Inhaftierten über die Zeit „schwieriger“? Kurze (2022) gibt Eindrücke aus der Praxis wieder: Inhaftierte seien diesen zufolge „zunehmend problematischer, psychisch auffälliger, latent gewaltbereiter“ (Kurze, 2022, S. 38). Wenn sich die Population der Inhaftierten in diese Richtung verändert, liegt das nicht unbedingt an gesamtgesellschaftlichen Veränderungen über die Generationen. Vielmehr hat sich die Sanktionspraxis mit der Zeit stark verändert: Straftäter werden häufiger zu ambulanten Sanktionen verurteilt und Haftstrafen häufiger zur Bewährung ausgesetzt. Dadurch kommen weniger auffällige Straftäter tendenziell seltener in Haft, wodurch in Haft der Anteil der stärker belasteten Inhaftierten steigt – mit negativen Auswirkungen auf Resozialisierungserfolge im Justizvollzug (Kurze, 2022).

Im Folgenden werden einige Belastungsmerkmale der JSG dargestellt.

Heim

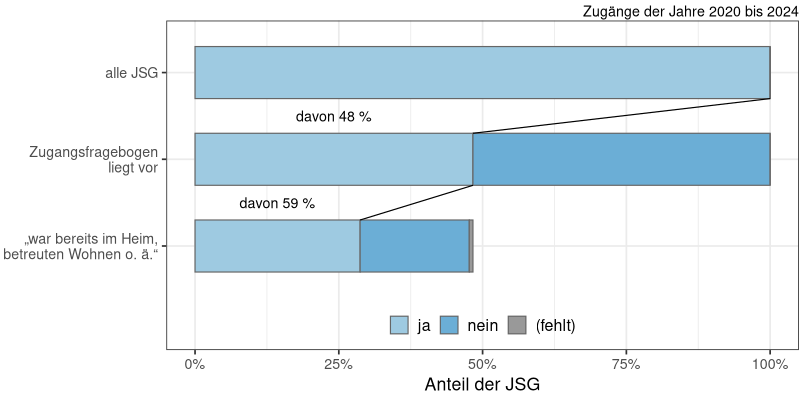

Abbildung 3.4: Heimerfahrung der JSG (N = 627)

Im Zugangsfragebogen, den die JSG selbst ausfüllen, wird gefragt, ob sie „bereits im Heim, betreutem Wohnen oder ähnlichem“ waren. Der Zugangsfragebogen wurde in den letzten fünf Jahren von weniger als der Hälfte der JSG ausgefüllt abgegeben. Betrachtet man die vorliegenden Bögen, geben über die Hälfte der JSG an, bereits im Heim oder betreuten Wohnen gewesen zu sein (Abbildung 3.4). Ob der Anteil bei denjenigen JSG, die den Bogen nicht abgeben, ähnlich, höher oder niedriger ist, ist nicht bekannt.

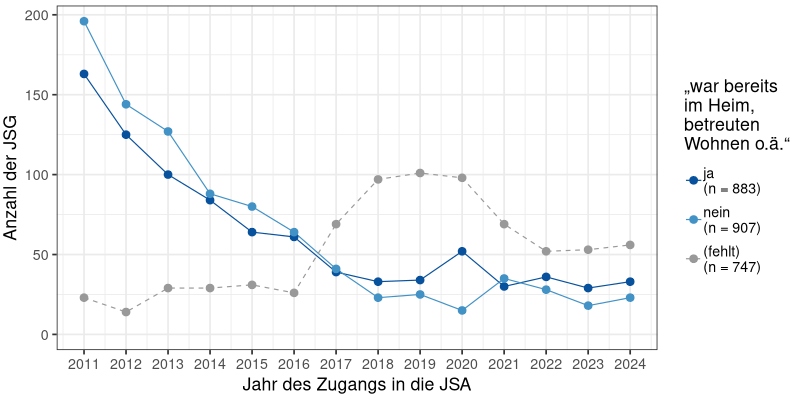

Abbildung 3.5: Heimerfahrung der JSG über die Zeit (N = 2537)

Der Anteil der JSG, die in einem Heim oder betreuten Wohnen waren, steigt über die Jahre leicht (Abbildung 3.5). Seit 2018 berichten über die Hälfte der JSG, in einer solchen Einrichtung gewohnt zu haben (Ausnahme 2021). Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entwicklung durch den Rücklauf der Fragebogen bedingt ist, d. h. es sich um einen Selektionseffekt handelt.

Psychiatrie

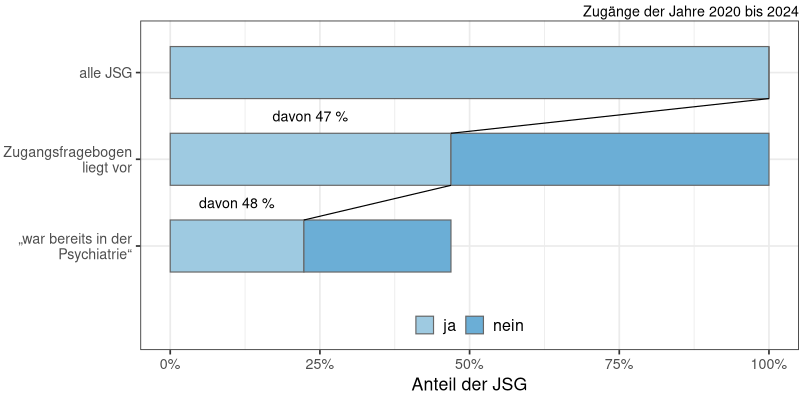

Abbildung 3.6: Psychiatrieerfahrung der JSG (N = 627)

Ca. die Hälfte der JSG, die in den letzten fünf Jahren in die JSA zugegangen sind und für die ein Zugangsfragebogen vorliegt, gibt an, bereits in der Psychiatrie gewesen zu sein (Abbildung 3.6). Dies verdeutlicht, wie stark verbreitet psychische Probleme und Störungen unter den JSG sind.

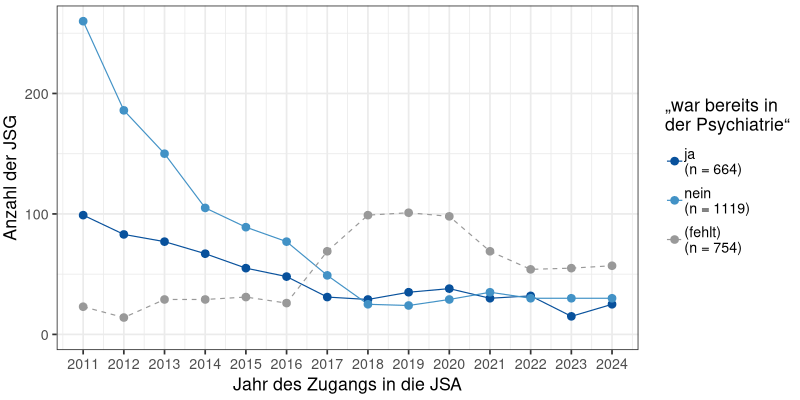

Abbildung 3.7: Psychiatrieerfahrung der JSG über die Zeit (N = 2537)

Auch der Anteil der JSG mit Psychiatrieerfahrung unter allen JSG stieg über die Zeit: Während zu Beginn der Datenerhebung eine große Mehrheit der JSG angab, noch nicht in der Psychiatrie gewesen zu sein, ist es in den letzten Jahren ca. die Hälfte der JSG (Abbildung 3.7). Möglicherweise geht der Anstieg unter den JSG (zumindest zum Teil) auf eine höhere Belastung durch psychische Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung zurück (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023). Auch hier kann ein Selektionseffekt nicht ausgeschlossen werden.

Frühe Auffälligkeiten des Sozialverhaltens

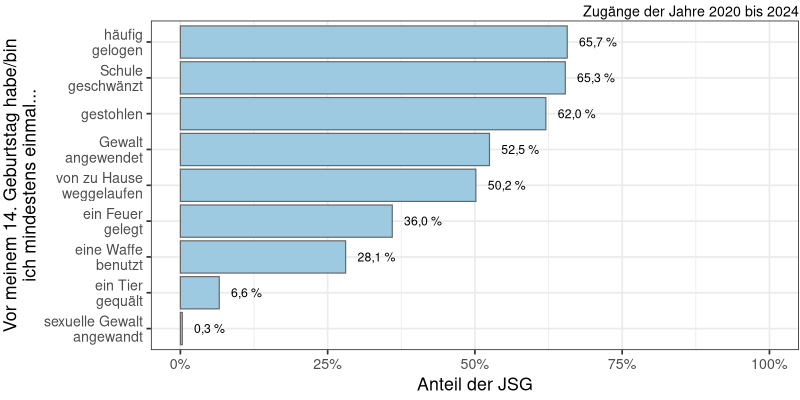

Im Zugangsfragebogen werden die JSG gebeten, anzugeben, ob sie bestimmtes (auffälliges Sozial-) Verhalten vor ihrem 14. Geburtstag gezeigt haben. Die einzelnen Verhaltensweisen sind nicht genauer definiert, sodass JSG beispielsweise ein unterschiedliches Verständnis davon haben dürften, was „ein Feuer gelegt“ bedeutet oder wie viel Lügen „häufiges“ ist.

Abbildung 3.8: Häufigkeit früher Auffälligkeiten des Sozialverhaltens (N = 303, zzgl. NA = 324)

Jeweils über die Hälfte (und teilweise deutlich mehr) der JSG gibt an, vor dem 14. Geburtstag häufig gelogen, die Schule geschwänzt, gestohlen, Gewalt angewendet und/oder von zu Hause weggelaufen zu haben beziehungsweise sein (Abbildung 3.8). Über ein Drittel der JSG gibt an, ein Feuer gelegt zu haben, und über ein Viertel, eine Waffe benutzt zu haben.

Diese Ergebnisse untermauern die Verbreitung problematischer Entwicklungen unter den JSG wie auch den biographisch häufig frühen Beginn auffälligen Sozialverhaltens.

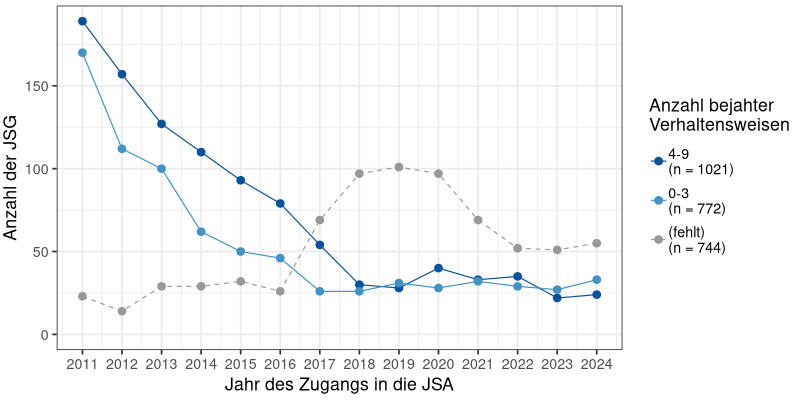

Abbildung 3.9: Häufigkeit früher Auffälligkeiten des Sozialverhaltens über die Zeit (N = 2537)

Der Anteil derjenigen JSG, die mindestens vier der Verhaltensweisen bejahten, war 2014 bis 2017 etwas höher und nahm danach ab; seit 2018 liegt er bei circa der Hälfte derjenigen JSG, die die Fragen beantwortet haben (Abbildung 3.9).

Während über die Zeit ein etwas größer werdender Anteil der JSG Heim- und Psychiatrieerfahrung bejaht, nimmt die Anzahl früher auffälliger Verhaltensweisen tendenziell ab.

3.4 Eigene Kinder

| Anzahl Kinder | Anteil der JSG |

|---|---|

| 0 | 86 % |

| 1 | 11 % |

| 2 | 8 JSG |

| 3 | 5 JSG |

| 4 | 2 JSG |

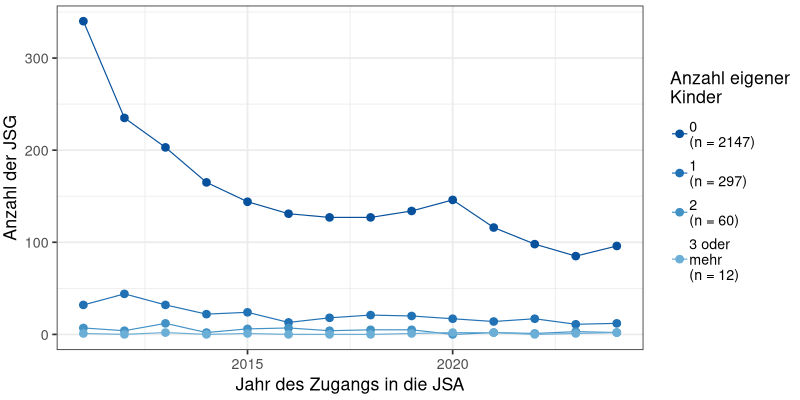

Abbildung 3.10: Anzahl eigener Kinder über die Zeit (N = 2537)

Tabelle 3.1 und Abbildung 3.10 stellen dar, wie viele JSG eigene Kinder haben.

13,7 % der JSG (Zugänge der letzten 5 Kalenderjahre) haben Kinder. Sofern die Väter nach ihrer Entlassung Kontakt zum Kind beziehungsweise zu den Kindern haben, dürfte die Vaterschaft für verschiedene JSG prognostisch unterschiedlich wirken: Für einige wird sie ein stabilisierender Faktor sein, für andere aber ein (weiterer) Stressor, der das Gelingen eines Lebens ohne Straftaten gefährdet.

Die Vaterrolle (einschließlich der mit ihr verbundenen Themen Verantwortung, Beziehung und Erziehungsverhalten, wie auch rechtlicher Fragen zum Kontakt zu den Kindern) stellt für eine nicht zu vernachlässigende Untergruppe der Inhaftierten einen wichtigen Ansatzpunkt für Behandlung und Unterstützung dar. Möglicherweise motiviert die neue Verantwortung zudem dazu, an Behandlungsmaßnahmen teilzunehmen.

3.5 Staatsangehörigkeit

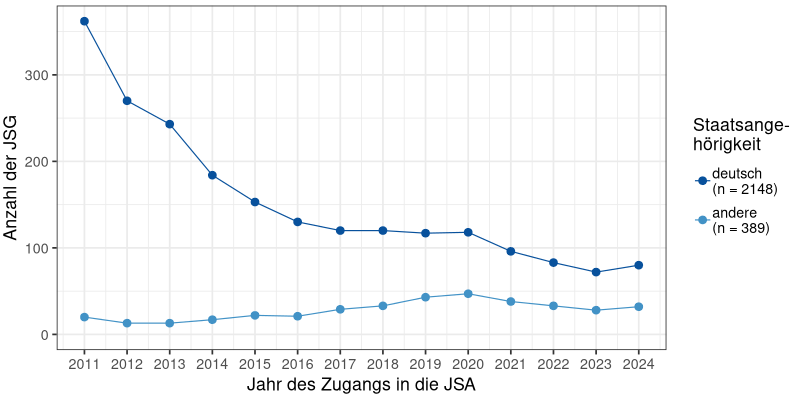

Abbildung 3.11: Staatsangehörigkeit der JSG über die Zeit (N = 2537)

Von 2012 bis 2020 stieg die Anzahl der JSG ohne deutsche Staatsangehörigkeit sowie deren Anteil an allen JSG kontinuierlich leicht an (Abbildung 3.11). Seit 2020 ändert sich der Anteil kaum; er liegt bei unter einem Drittel. (Siehe auch den Abschnitt zu Staatsangehörigkeiten im Kapitel „Die Jugendstrafvollzugsanstalt“.)

Zusammenfassung

- Die meisten JSG sind bei Haftantritt volljährig.

- Unmittelbar vor Haftantritt waren die JSG überwiegend arbeitslos.

- Die Biographien vieler JSG umfassen Heimerfahrung und/oder Aufenthalt in einer Psychiatrie. Auch frühes auffälliges Sozialverhalten ist unter den JSG weit verbreitet.

- Mehr als jeder siebte JSG hat mindestens ein eigenes Kind. Vaterschaft ist ein wichtiges Thema auch im Rahmen der Vorbereitung auf die Entlassung.

- Der Anteil der JSG ohne deutsche Staatsbürgerschaft hat in den vergangenen Jahren zugenommen, liegt aber auch zuletzt unter einem Drittel.