6 Legalbewährung nach Entlassung

Rückfallraten von aus dem Jugendstrafvollzug Entlassenen werden sowohl in der Fachliteratur als auch im gesellschaftlichen Diskurs häufig als Maße für den Erfolg des Jugendstrafvollzugs herangezogen. Dabei lässt sich aus der allgemeinen Rückfallrate (aller Entlassenen) kaum schließen, ob sie nun hoch oder niedrig ist oder ob sie für einen Misserfolg oder Erfolg des Jugendstrafvollzugs spricht: Ist beispielsweise eine Rückfallrate von 70,0 % hoch, weil ein recht hoher Prozentsatz trotz Haft wieder straffällig wird, oder bedeutet sie einen Erfolg, weil ohne Jugendstrafvollzug ein noch höherer Anteil der Straftäter erneut Straftaten begangen hätte? Die Rückfallrate allein gibt auch keine Auskunft darüber, wie viele Straftaten die Einzelnen begehen, wie schnell nach der Entlassung diese geschehen oder ob sich die Schwere der Delikte geändert haben. Wäre es nicht schon ein Erfolg, wenn Straftaten seltener und mit weniger Schäden erfolgten? Informativer sind Rückfallraten im Vergleich: Unterscheiden sich beispielsweise Rückfallraten von Entlassenen mit verschiedenen Entlassungsarten oder von Entlassenen mit versus ohne Suchtmittelproblematik?

Der Einfluss von Maßnahmen des Jugendstrafvollzugs auf Rückfallraten ist begrenzt. Das liegt unter anderem daran, dass Erfahrungen im Jugendstrafvollzug nur ein Faktor von vielen, die erneute Kriminalität begünstigen oder davor schützen, sind, daran, dass konkrete Maßnahmen nicht direkt „die Rückfälligkeit“ reduzieren (können), sondern, soweit überhaupt möglich, nur bestimmte kriminogene Faktoren beeinflussen, die ihrerseits wiederum Rückfälligkeit beeinflussen, und schließlich daran, dass in der Regel einige Zeit zwischen Behandlungsmaßnahmen und rückfallbegünstigenden Situationen nach der Entlassung liegt. Suhling (2012) verdeutlicht den Weg von konkreten Maßnahmen bis zum Ziel der Rückfallprophylaxe durch die Unterscheidung verschiedener Zielarten:

- Maßnahmeziele sind unmittelbare Ziele einzelner Maßnahmen, wie z. B. eine verbesserte Impulskontrolle oder Konfliktkompetenzen.

- Leistungsziele werden erreicht, wenn das Gelernte zu einem hilfreicheren Verhalten in bestimmten Situationen führt, z. B. zu weniger Konflikteskalation oder stärkerer Bindung in Freundschaften.

- Wirkungsziele sind entferntere Ziele, die mittelbar durch Erreichung von Maßnahme- und Leistungszielen erreicht werden können, beispielsweise die Legalbewährung.

Die Rückfälligkeit von Entlassenen allein sagt also nur etwas über die Erreichung eines Wirkungsziels, nicht aber über (Miss-)Erfolge einzelner Interventionen im Sinne von Maßnahme- oder Leistungszielen aus.

In diesem Kapitel werden Rückfallraten, Häufigkeit, Schnelle und Schwere von Rückfällen sowie Zusammenhänge solcher Maße mit Merkmalen der entlassenen JSG berichtet. Die Ergebnisse sollen beschreiben, wie es um die Legalbewährung nach einer Jugendstrafe steht. Aus den hier vorgestellten Daten lässt sich hingegen nicht unmittelbar folgern, wie effektiv Maßnahmen des Jugendstrafvollzugs sind.

Gemessen wurde Rückfälligkeit anhand von Eintragungen im Bundeszentralregister (BZR). Diese Datenquelle umfasst lediglich das Hellfeld der Rückfälligkeit, also keine Straftaten, die den Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt werden.

6.1 Die Stichprobe

Auskünfte aus dem BZR liegen bisher für die Entlassungsjahrgänge 2013 bis 2022 vor. Rückfälligkeit in einem bestimmten Zeitraum nach der Entlassung wird für jeden JSG im individuellen Beobachtungszeitraum ab der Entlassung des JSG erhoben. Für die Jahrgänge 2021 und 2022 ist der Zeitraum zwischen Entlassung und dem Zeitpunkt der Auskünfte aus dem BZR (letzte bisherige Abfrage Ende 2024) zu knapp für einen Beobachtungszeitraum von 3 Jahren; hier kann nur geprüft werden, ob Rückfälle in den ersten beiden Jahren nach der Entlassung erfolgten.

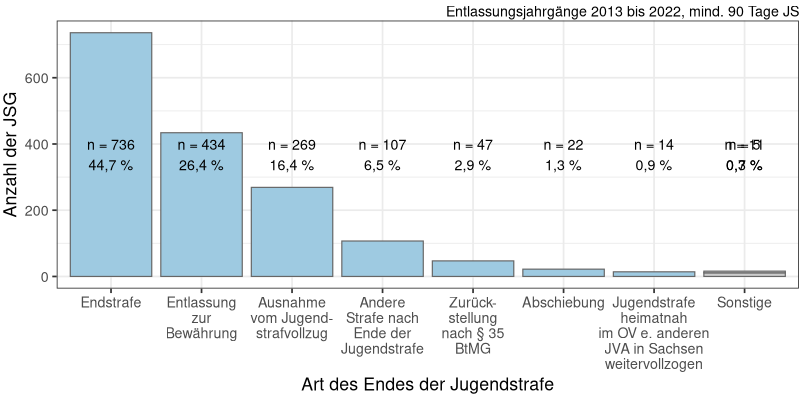

Rückfall in einem bestimmten Zeitraum nach Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug lässt sich nur dann sinnvoll bestimmen, wenn tatsächlich eine Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug erfolgt und nicht etwa nach der Jugendstrafe eine (längere) Freiheitsstrafe vollzogen wird. Abbildung 6.1 zeigt, wie häufig verschiedene Arten des Endes der Jugendstrafe sind. Betrachtet werden JSG, welche seit Anfang 2011 in die JSA zugegangen sind, dort mindestens 90 Tage Jugendstrafe verbüßten und in den Jahren 2013 bis 2022 die JSA verlassen haben.

Abbildung 6.1: Arten des Endes der Jugendstrafe (N = 1645)

Am häufigsten werden JSG nach vollständiger Verbüßung der Jugendstrafe oder zur Bewährung nach Verbüßung eines Teils der Jugendstrafe entlassen. Aber auch die Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG geschieht recht häufig.

In allen folgenden Auswertungen in diesem Kapitel werden diejenigen 1.236 JSG betrachtet, die direkt aus der Jugendstrafe in Freiheit entlassen wurden (Endstrafe, Entlassung zur Bewährung oder Zurückstellung nach § 35 BtmG) oder spätestens zwei Monate nach deren Ende (also nach kurzer Unterbringung im Erwachsenenstrafvollzug nach dem Verbüßen der Jugendstrafe). Dabei unterscheiden sich allerdings – je nach Entlassungsart – die Bedingungen der JSG nach der Entlassung: Bei Entlassung zur Bewährung oder Zurückstellung nach § 35 BtMG besteht vermutlich zuerst ein stärkerer äußerer „Druck“, keine Straftaten zu begehen, als bei einer Entlassung wegen Strafende.

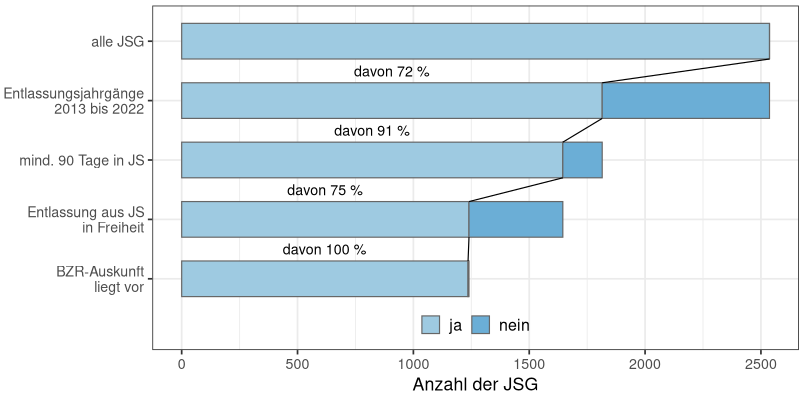

Abbildung 6.2 zeigt, für welche JSG Auskünfte aus dem BZR vorliegen.

Abbildung 6.2: Untergruppe der JSG, für die Rückfalldaten vorliegen

Die Inhaftierung mit Jugendstrafe, nach deren Ende die Legalbewährung untersucht wird, nennen wir Bezugshaft. Neue gerichtliche Entscheidungen, die eine Rückfälligkeit nach der Bezugshaft bedeuten, nennen wir Folgeentscheidungen (Jehle et al., 2020).

6.2 Rückfallrate (mindestens eine Folgeentscheidung)

Tabelle 6.1 zeigt den Anteil der JSG, die innerhalb von einem, zwei beziehungsweise drei Jahren nach der Bezugshaft erneut verurteilt wurden. Da zwischen dem Zeitpunkt einer Straftat und dem der Verurteilung einige Zeit vergeht, wären Raten bezogen auf Straftaten (statt Verurteilungen) im jeweiligen Beobachtungszeitraum höher. Der Bezug auf gerichtliche Entscheidungen wird hier gewählt, da er üblich ist und somit der Vergleich mit anderen Veröffentlichungen leichter ist.

| Jahre nach der Entlassung |

N | mind. eine Folge- entscheidung |

keine Folge- entscheidung |

|---|---|---|---|

| 1 | 1236 | 28,2 % | 71,8 % |

| 2 | 1236 | 58,9 % | 41,1 % |

| 3 | 1155 | 72,5 % | 27,5 % |

72,5 % der Jugendlichen wurden im Beobachtungszeitraum von 3 Jahren nach ihrer Haftstrafe erneut verurteilt. Eine sehr ähnliche Rate von 71,2 % berichteten Hohmann-Fricke & Gundlach (2012) auf Basis von Bundeszentralregisterdaten aus den Jahren 2004 bis 2007 für Sachsen. Auch für Deutschland insgesamt liegt die Rückfälligkeit nach Jugendstrafe bei ca. 70,0 % (Jehle et al., 2020).

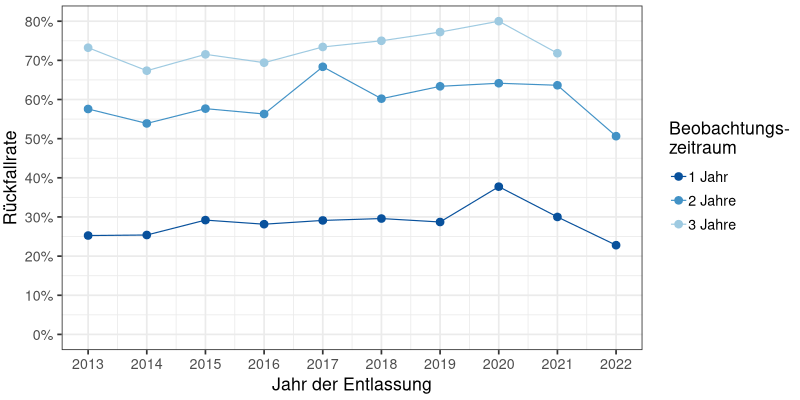

Abbildung 6.3 zeigt die Entwicklung der Rückfallrate bei einem Beobachtungszeitraum von zwei Jahren nach der Entlassung über die Zeit.

Abbildung 6.3: Rückfallraten im Zeitverlauf (N = 1236)

Die Rückfallraten der Entlassungsjahrgänge stiegen seit 2014 tendenziell an; seit 2020 sinken sie sehr stark. Die linearen Trends der Raten sind für alle drei Beobachtungszeiträume statistisch nicht signifikant (ein Jahr: \(\chi^2\)(1)=1.5, p=.226, zwei Jahre: \(\chi^2\)(1)=1.5, p=.226, drei Jahre: \(\chi^2\)(1)=2.5, p=.116).

Veränderungen der Rückfallraten sind nicht notwendig auf Veränderungen in der Vollzugsgestaltung (z. B. Resozialisierungsmaßnahmen) zurückzuführen. Auch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen und veränderte Rechtsprechung können sich auf die Zusammensetzung der Gruppe der JSG und/oder auf deren Situationen nach der Entlassung aus der Haft, und damit auf Rückfallraten, auswirken. Bei dem starken Abfall der Rückfallraten in den letzten Jahren könnte möglicherweise ein Effekt der COVID-19-Pandemie eine Rolle spielen. Für den Entlassungsjahrgang 2022 kann beim Beobachtungszeitraum von zwei Jahren auch das am 1. April 2024 in Kraft getretene Konsumcannabisgesetz etwas zum Rückgang erneuter Verurteilungen beigetragen haben.

Uns sind keine Publikationen bekannt, anhand derer die gezeigte Entwicklung der Rückfallraten mit solchen in anderen Bundesländern verglichen werden könnte.

6.3 Anzahl der Folgeverurteilungen und Schnelligkeit des Rückfalls

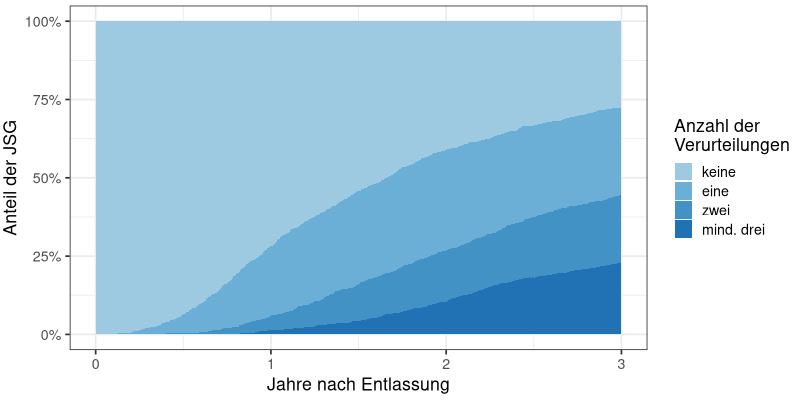

In Abbildung 6.4 ist dargestellt, wie schnell nach der Entlassung Folgeverurteilungen stattfinden.3 Der Zeitpunkt der Rückfälligkeit selbst (Datum der Tat) liegt freilich vor dem Datum der Verurteilung.

Abbildung 6.4: Anzahl der Folgeverurteilungen nach der Entlassung (anfangs N = 1236; nach 3 Jahren N = 1155)

Bis etwa zwei Jahre nach der Entlassung ist der Zuwachs an der Rückfallquote recht konstant. Danach flacht die Kurve ab: JSG, die in den ersten zwei Jahren nach ihrer Entlassung nicht erneut verurteilt wurden, werden es etwas weniger wahrscheinlich im dritten Jahr.

Tabelle 6.2 zeigt die Anteile nach einem, zwei und drei Jahren.

| Anzahl der Folgeentscheidungen |

Beobachtungsjahr

|

||

|---|---|---|---|

| 1. | 2. | 3. | |

| keine | 71,8 % | 41,1 % | 27,5 % |

| eine | 22,2 % | 32,2 % | 28,0 % |

| zwei | 4,7 % | 16,3 % | 21,7 % |

| mind. drei | 1,3 % | 10,4 % | 22,8 % |

Rückfälligkeit ist häufig kein einmaliges Ereignis. 3 Jahre nach der Entlassung wurden mehr JSG mehrfach als einfach verurteilt. Immerhin jeder fünfte JSG hat 3 oder mehr Folgeverurteilungen.

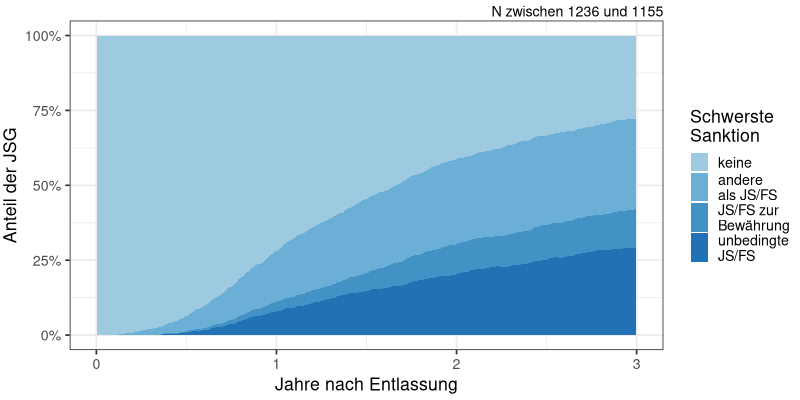

6.4 Schwerste Sanktion

Abbildung 6.5 zeigt im Zeitverlauf, welcher Anteil der JSG nach der Entlassung aus der Bezugshaft zu welcher schwersten Sanktion verurteilt wurde. Die leichteste Kategorie „andere als Jugend- oder Freiheitsstrafe“ bedeutet fast immer Geldstrafe (Häufigkeit für den 2-Jahres-Beobachtungszeitraum: n = 310); in wenigen Fällen aber auch die Einstellung des Verfahrens nach § 47 JGG (n = 15), jugendrichterliche Maßnahmen (n = 22), Jugendarrest (n = 2) oder einen Schuldspruch nach § 27 JGG (n = 3).

Abbildung 6.5: Schwerste Sanktion nach der Entlassung

Tabelle 6.3 listet die Häufigkeiten verschiedener Schwere von Sanktionen bei Rückfälligkeit.4

| Schwere der Sanktion |

Beobachtungsjahr

|

||

|---|---|---|---|

| 1. | 2. | 3. | |

| keine | 71,9 % | 41,3 % | 27,6 % |

| andere als JS/FS | 17,0 % | 28,5 % | 30,1 % |

| JS/FS zur Bewährung | 3,2 % | 10,0 % | 13,2 % |

| unbedingte JS/FS | 7,8 % | 20,2 % | 29,1 % |

Rund 30 % der JSG sind drei Jahre nach der Entlassung erneut zu einer unbedingten Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden. Bewährungsstrafen sind vergleichsweise selten. Vermutlich sind die von den Gerichten gestellten Prognosen häufig auch deswegen negativ, weil die Angeklagten bereits in Haft waren.

6.5 Zusammenhänge zwischen Merkmalen der JSG und ihrer Legalbewährung

Die folgenden Diagramme5 geben Auskunft über Zusammenhänge zwischen Merkmalen der JSG und ihrer Legalbewährung. Dargestellt ist im Zeitverlauf der Anteil derjenigen JSG, die (noch) keine erneute Straftat begangen haben, die später zu einer Verurteilung führte. Im Gegensatz zu den bisherigen Ergebnissen wird hier der Zeitpunkt der (ersten) Straftat statt des (später liegenden) Zeitpunkts der Verurteilung betrachtet.6 Verschiedene Gruppen von JSG werden durch verschiedenfarbige Linien dargestellt.

Um die Linien herum sind durch helle Flächen Konfidenzintervalle eingezeichnet. Diese können helfen, zu beurteilen, ob die Höhen der Linien sich zu einem bestimmten Zeitpunkt statistisch bedeutsam voneinander unterscheiden: Erst wenn sie nicht überlappen, liegt ein signifikanter Unterschied vor.

Die kleinen vertikalen Striche zeigen an, wann für einzelne JSG der Beobachtungszeitraum endet (weil zu diesem Zeitpunkt die Auskünfte aus dem BZR erstellt wurden). Eine etwaige Rückfälligkeit nach Ende des Beobachtungszeitraums bleibt hier unberücksichtigt. Die in den Legenden angegebenen Gruppengrößen gelten jeweils für den Zeitpunkt der Entlassung aus der Bezugshaft.

Unterschiede in der Rückfälligkeit zwischen Gruppen dürfen nicht unmittelbar kausal interpretiert werden. Für den Zusammenhang können auch Drittvariablen, die mit der Gruppenzugehörigkeit und mit Rückfälligkeit zusammenhängen, verantwortlich sein. Beispielsweise kann es verschiedene Gründe dafür geben, warum JSG, deren Strafrest zur Bewährung ausgesetzt wird, im Mittel etwas später rückfällig werden als JSG, die zum Strafende entlassen werden: Einerseits ist plausibel, dass die Bewährungssituation dazu motiviert, keine Straftaten zu begehen, und/oder dass die Bewährungshilfe bei der Legalbewährung unterstützt. Andererseits ist zu erwarten, dass JSG mit schwererer Ausprägung kriminogener Faktoren und damit einhergehender schlechterer Prognose seltener vorzeitig entlassen werden und allein aufgrund der ungünstigen Faktoren schneller rückfällig werden.

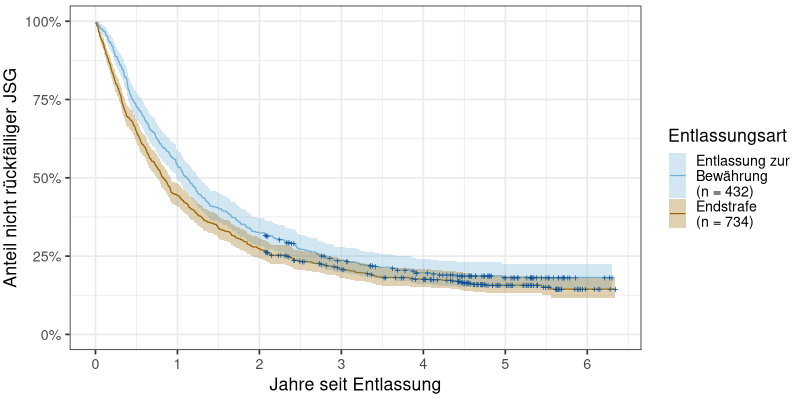

6.5.1 Entlassungsart

Abbildung 6.6: Zusammenhang von Legalbewährung und Entlassungsart

JSG, die zum Strafende entlassen werden, werden – erwartungsgemäß – schneller rückfällig als solche, die unter Bewährung stehen. Der Unterschied in Prozentpunkten ein Jahr nach Entlassung ist durchaus beträchtlich (55,6 % versus 46,1 %); insgesamt ist der Unterschied aber statistisch nicht bedeutsam (\(\chi^2\)(1)=6.4, p=.011). Nach einiger Zeit wird der Unterschied unbedeutend klein.

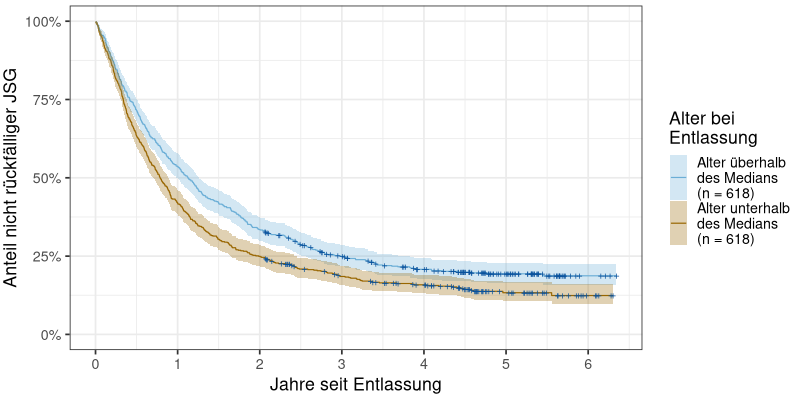

6.5.2 Alter bei Entlassung

Abbildung 6.7: Zusammenhang von Legalbewährung und Alter

Teilt man die Entlassenen in die bei Entlassung ältere und jüngere Hälfte, zeigt sich anfangs ein schnellerer Rückfall für die jüngeren JSG (\(\chi^2\)(1)=14.3, p<.001). Auch hier nähern sich die Kurven an.

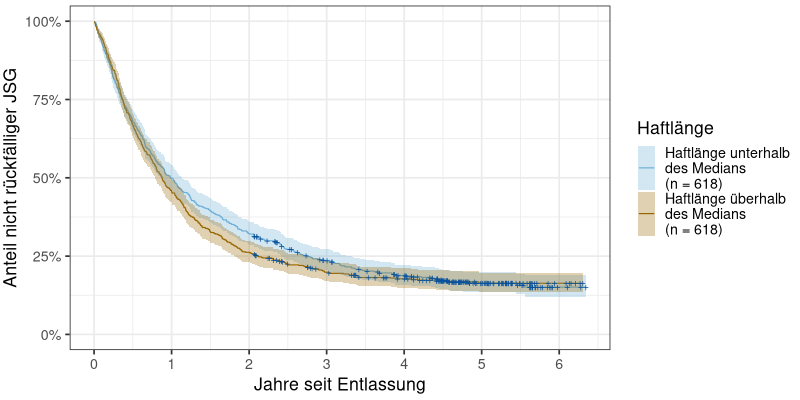

6.5.3 Haftdauer

Abbildung 6.8: Zusammenhang von Legalbewährung und Haftdauer

JSG mit längerer versus kürzerer Länge der Bezugshaft unterscheiden sich nicht signifikant in der Rückfälligkeit (\(\chi^2\)(1)=1.2, p=.269).

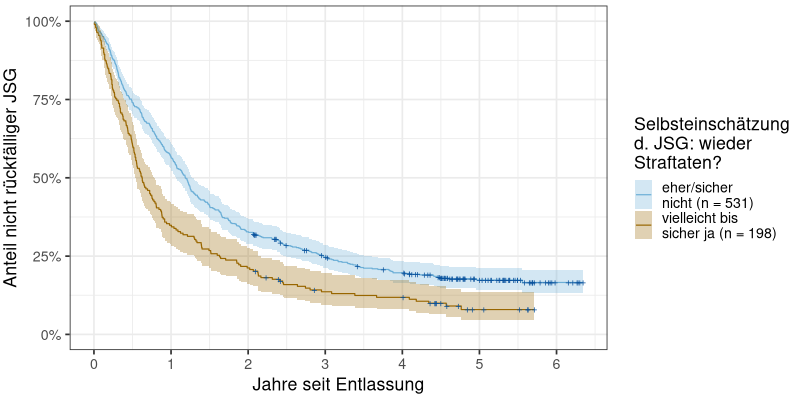

6.5.4 Selbsteinschätzung der JSG

Im Abgangsfragebogen werden die JSG gebeten, selbst einzuschätzen, ob sie nach der Entlassung wieder Straftaten begehen werden. Dazu steht eine fünfstufige Skala von „sicher nicht“ bis „sicher ja“ zur Verfügung. Am häufigsten wird Stufe 1 („sicher nicht“) angekreuzt; die Stufen 4 und 5 („sicher ja“) werden selten genutzt.

Im Abbildung 6.9 werden die Stufen 1 und 2 zusammengefasst wie auch die Stufen 3 bis 5.

Abbildung 6.9: Zusammenhang von Legalbewährung und Selbsteinschätzung der JSG

Die tatsächliche Rückfälligkeit unterscheidet sich je nach Selbsteinschätzung der JSG deutlich voneinander: JSG, die einschätzen, vielleicht oder sicher erneut Straftaten zu begehen, werden tatsächlich schneller und häufiger rückfällig als JSG, die einschätzen, eher oder sicher nicht erneut Straftaten zu begehen (\(\chi^2\)(1)=22.7, p<.001). Aber auch unter den JSG, die sich sicher wähnen, nicht erneut straffällig zu werden, – oder dies vermeintlich sozial erwünscht angeben – ist die tatsächliche Rückfallrate absolut gesehen hoch (über 75,0 % vier Jahre nach Entlassung).

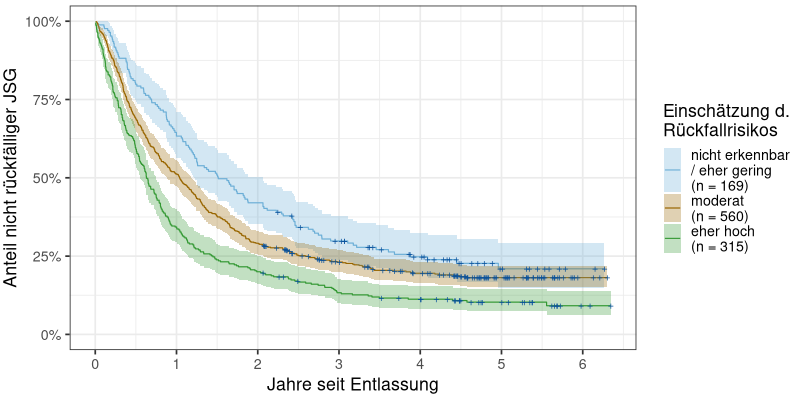

6.5.5 Einschätzung des Rückfallrisikos durch den Sozialdienst

Abbildung 6.10: Zusammenhang von Legalbewährung und eingeschätztem Rückfallrisiko

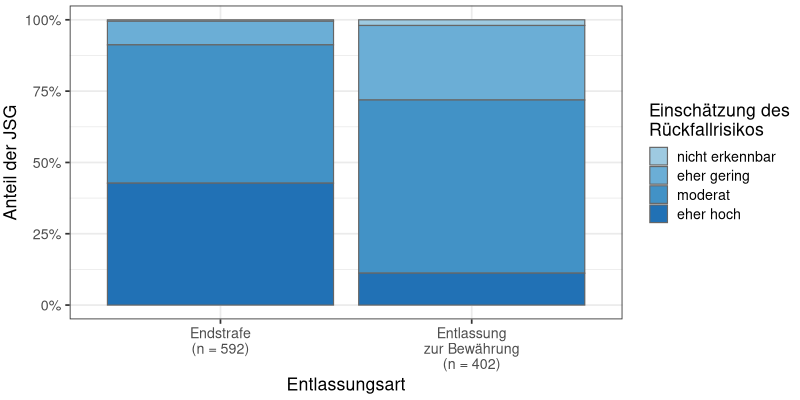

JSG, deren Rückfallrisiko vom Sozialdienst als eher hoch eingeschätzt wird, werden durchschnittlich tatsächlich schneller und häufiger rückfällig als andere JSG (\(\chi^2\)(3)=40.8, p<.001). Andere Abstufungen der Risikoeinschätzung unterscheiden sich kaum voneinander. Einschätzungen als „eher gering“ oder „nicht erkennbar“ sind allerdings vergleichsweise selten.

Wie Abbildung 6.11 zeigt, hängt die Risikoeinschätzung des Sozialdienstes stark mit der Entlassungsart zusammen: Das Rückfallrisiko von JSG, die zur Bewährung entlassen werden, wird deutlich seltener als hoch und häufiger als moderat oder eher gering eingeschätzt (\(\chi^2\)(2, N=994)=140.01, p<.001, V=0.38, 95% KI für V [0.32, 0.42]). Entlassungsart und Risikoeinschätzung sind also nicht zwei getrennte Faktoren, die mit Rückfälligkeit zusammenhängen; vielmehr dürften sowohl Entlassungsart als auch Risikoeinschätzung vom tatsächlichen Risiko beeinflusst sein, das sich wiederum in einer höheren Rückfallrate zeigt.

Abbildung 6.11: Zusammenhang von Entlassungsart und eingeschätztem Rückfallrisiko

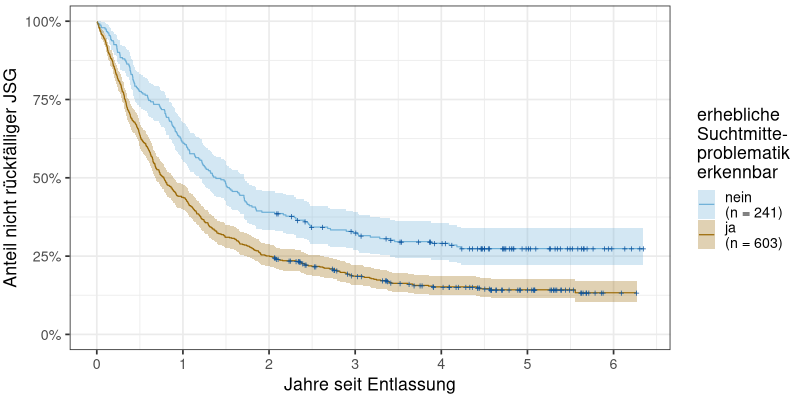

6.5.6 Einschätzung der Suchtmittelproblematik durch den Sozialdienst

Abbildung 6.12: Zusammenhang von Legalbewährung und Suchtproblematik

Einen großen Zusammenhang mit Rückfälligkeit weist die Einschätzung des Sozialdienstes, ob eine Alkohol- oder Drogenproblematik vorliegt, auf: Der Anteil der JSG, die rückfällig geworden sind, ist unter denjenigen mit einer Suchtmittelproblematik deutlich höher als unter den JSG ohne erkannte Suchtmittelproblematik (\(\chi^2\)(1)=26.8, p<.001). Der Unterschied bleibt auch 6 Jahre nach der Entlassung groß.

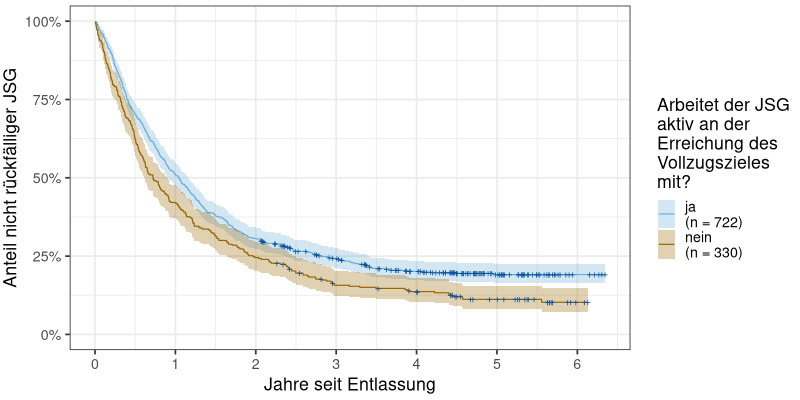

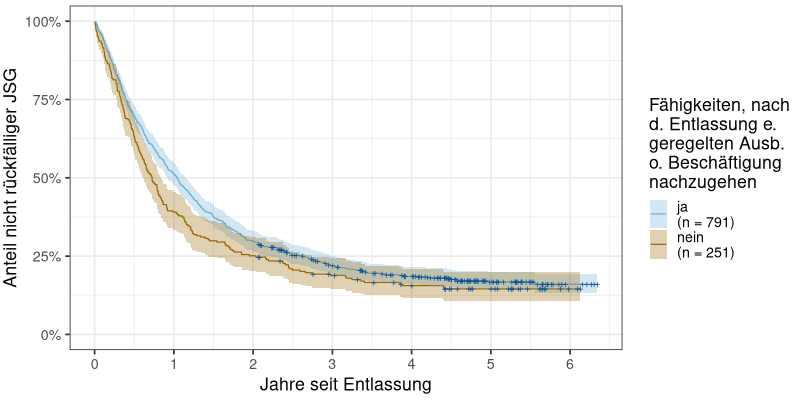

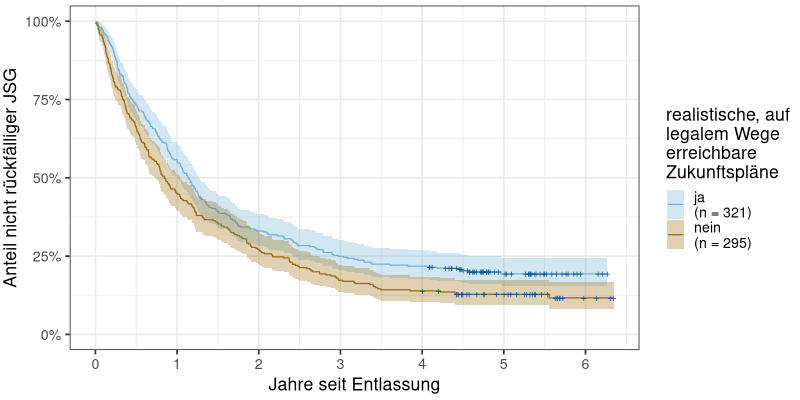

6.5.7 Einschätzung durch den Sozialdienst zu Mitarbeit, Fähigkeiten und Zukunftsplänen

Abbildung 6.13: Zusammenhang von Legalbewährung und Mitarbeit des JSG

Abbildung 6.14: Zusammenhang von Legalbewährung und Fähigkeit des JSG, nach der Entlassung einer Arbeit/Beschäftigung nachzugeben

Abbildung 6.15: Zusammenhang von Legalbewährung und realistischen Zukunftsplänen der JSG

Die Einschätzungen des Sozialdienstes bei Ende der Jugendstrafe, ob der JSG aktiv am Vollzugsziel mitarbeitet (\(\chi^2\)(1)=12.5, p<.001), ob er die Fähigkeiten, nach der Entlassung einer geregelten Ausbildung oder Beschäftigung nachzugehen, besitzt (\(\chi^2\)(1)=5, p=.026) und ob er über realistische, auf legalem Wege erreichbare Zukunftspläne verfügt (\(\chi^2\)(1)=7.6, p=.006), hängen statistisch nicht bedeutsam (Fähigkeiten) oder vergleichsweise gering (Mitarbeit, Zukunftspläne) mit Legalbewährung zusammen. Mindestens tendenziell zeigen sich aber erwartungsgemäße Unterschiede.

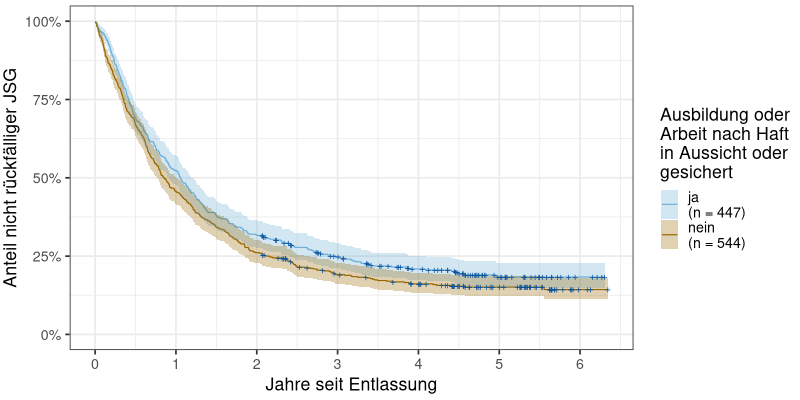

6.5.8 Ausbildung oder Arbeit nach der Haft

Abbildung 6.16: Zusammenhang von Legalbewährung und Ausbildung/Arbeit nach der Haft

JSG, die nach der Haft einen Platz in einer schulischen Ausbildung/Förderung, in einer beruflichen Ausbildung/Qualifizierung oder einen Arbeitsplatz in Aussicht oder sicher haben, weisen keine statistisch bedeutsam geringere Rückfälligkeit auf (\(\chi^2\)(1)=4.3, p=.038).

Dieser Befund mag verwundern. Möglicherweise findet ein Teil der JSG in der Haft für die Zeit nach der Entlassung einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, der aber nach der Haft nicht tatsächlich besteht (z. B. private Zusage) oder nicht kriminalpräventiv wirkt – z. B. weil fachliche, motivationale oder selbstorganisatorische Anforderungen zu hoch sind und die Ausbildung oder Arbeit dadurch eher Stress als Integration bewirkt.

6.5.9 Folgeentscheidung nach Delikt und Jahr

In Tabelle 6.4 werden für verschiedene Deliktarten (Bezugshaft) Rückfallhäufigkeiten und -raten (insgesamt, einschlägig und nur mit anderen Deliktarten) für einen dreijährigen Beobachtungszeitraum dargestellt. Hier werden nur JSG betrachtet, für die ein mindestens dreijähriger Beobachtungszeitraum nach der Entlassung besteht. Einzelne JSG können in mehrere Zeilen der Tabelle eingehen, wenn verschiedene Deliktarten zur Bezugsinhaftierung führten. (Wenn die Gesamtanzahl in den Bezugsentscheidungen niedrig ist, werden keine Prozentwerte angegeben, da sie ungenau wären.)

|

Bezugsentscheidung

|

rückfällig insg.

|

rückf. (auch) einschlägig

|

rückf. nur and. Delikt(e)

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Delikt | Anzahl | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil |

| Diebstahl | 644 | 496 | 77,0 % | 354 | 55,0 % | 142 | 22,0 % |

| Körperverletzung | 465 | 345 | 74,2 % | 166 | 35,7 % | 179 | 38,5 % |

| Betrug | 228 | 178 | 78,1 % | 95 | 41,7 % | 83 | 36,4 % |

| Raub | 226 | 169 | 74,8 % | 24 | 10,6 % | 145 | 64,2 % |

| BtMG | 167 | 122 | 73,1 % | 61 | 36,5 % | 61 | 36,5 % |

| gegen pers. Freiheit | 125 | 90 | 72,0 % | 21 | 16,8 % | 69 | 55,2 % |

| Verkehrsdelikte | 102 | 71 | 69,6 % | 26 | 25,5 % | 45 | 44,1 % |

| Sexualdelikt | 42 | 30 | – | 3 | – | 27 | – |

| Brandstiftung | 27 | 20 | – | 1 | – | 19 | – |

| Mord | 5 | 2 | – | 0 | – | 2 | – |

| Sonstiges | 473 | 356 | 75,3 % | 339 | 71,7 % | 17 | 3,6 % |

Die Quoten für einschlägigen Rückfall unterscheiden sich deutlich zwischen Delikttypen in der Bezugshaft. Über die Hälfte der JSG mit Diebstahl im Bezugsdelikt begehen erneut einen Diebstahl; auch für Betrug ist die Rate einschlägigen Rückfalls vergleichsweise hoch. JSG mit Bezugsdelikten, die durch körperliche Gewalt begangen werden (Körperverletzung, Raub), werden etwas seltener einschlägig rückfällig. Bei den (seltenen) Bezugsdelikten Sexualstraftat und Brandstiftung finden sich kaum einschlägige Rückfälle.

6.6 Behandlungsmaßnahmen: Ablehnung, Abbruch und Misslingen

Behandlungsmaßnahmen für Straftäter sind unter anderem dann wirkungsvoller, wenn sie für die Adressaten individuell passend und ansprechend sind („Responsivity-Prinzip“, Bonta & Andrews, 2024). Marshall et al. (2008) diskutieren7 drei Momente, an denen sich zeigen kann, wenn Maßnahmen dieses Kriterium für bestimmte Straftäter nicht erfüllen:

- Die Teilnahme an einer Behandlungsmaßnahme wird durch den Klienten abgelehnt.

- Die Teilnahme an einer Behandlungsmaßnahme wird durch den Klienten abgebrochen.

- Die Ziele einer Behandlungsmaßnahme werden trotz vollständiger Teilnahme nicht oder kaum erreicht.

In allen drei Fällen profitieren Straftäter nicht (oder kaum) von der Maßnahme. In Studien zeigen sich höhere Rückfallraten für solche „Ablehner“, „Abbrecher“ oder „Erfolglose“ (Marques et al., 2005; Marshall et al., 2008; siehe auch Endres et al., 2016).

Im Folgenden wird versucht, diese Ergebnisse aus der Literatur anhand der vorliegenden Daten für den sächsischen Jugendstrafvollzug zu replizieren. Dazu muss einschränkend vorweggestellt werden, dass die verwendeten Daten nicht explizit für diese Fragestellung erhoben wurden und keine genauen Messungen von Ablehnung, Abbruch und Misslingen enthalten. Es handelt sich also um eine grobe Annäherung. Datengrundlage ist neben den Auskünften aus dem BZR der „Bogen zu jeder Vollzugsplanung“, in dem der Sozialdienst der JSA dokumentiert, ob ein Bedarf an bestimmten Maßnahmetypen besteht, ob eine Maßnahme begonnen wurde (und ggf. warum nicht), ob eine Maßnahme abgebrochen wurde (und ggf. warum) und ob die Maßnahmeziele erreicht wurden.

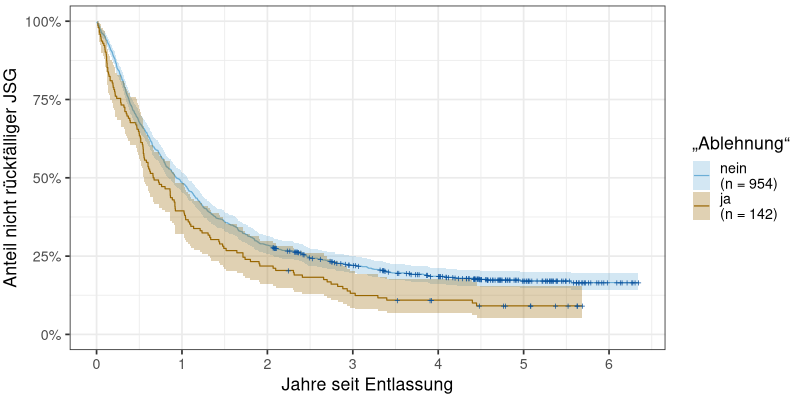

6.6.1 „Ablehnung“

Von dieser Analyse wurden alle JSG ausgeschlossen, für die bei weniger als 3 Maßnahmetypen ein Bedarf dokumentiert wurde, denn wenn kein Bedarf besteht, lässt sich auch keine Maßnahme ablehnen. Die Gruppe „Ablehnung“ besteht aus allen verbleibenden JSG, für die bei mindestens zwei Maßnahmetypen dokumentiert wurde, dass sie keine Maßnahme begonnen haben, weil der JSG die Teilnahme ablehnt. Die Gruppe „keine Ablehnung“ bilden die verbleibenden JSG, für die dies höchstens einmal dokumentiert wurde.

Abbildung 6.17: Zusammenhang von Legalbewährung und Ablehnung von Behandlungsmaßnahmen

Die JSG, die Maßnahmen ablehnen, werden erwartungsgemäß zu einem größeren Anteil rückfällig (\(\chi^2\)(1)=7.9, p=.005). Der Unterschied fällt vergleichsweise gering aus.

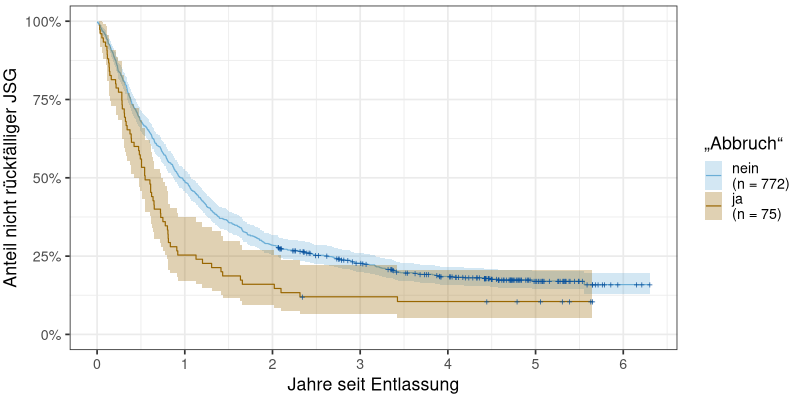

6.6.2 „Abbruch“

Hier wurden JSG aus dem Datensatz ausgeschlossen, die weniger als drei Maßnahmen begonnen haben, denn andernfalls gibt es wenig Möglichkeit, Maßnahmen abzubrechen. Die Gruppe „Abbruch“ bilden JSG, für die bei mindestens zwei Maßnahmetypen ein Abbruch aus einem der folgenden Gründe dokumentiert wurde: „auf Wunsch des Gefangenen“, „wegen mangelnder Eignung des Gefangenen“ oder „aus disziplinarischen Gründen“. Wenn eine Maßnahme wegen Entlassung oder Verlegung in eine andere JVA vorzeitig beendet wurde, zählt dies hier nicht als „Abbruch“, weil hier nur Gründe betrachtet werden sollen, welche die Passung und Ansprechbarkeit der Maßnahmen betreffen. Die anderen JSG stellen die Vergleichsgruppe „kein Abbruch“ dar.

Abbildung 6.18: Zusammenhang von Legalbewährung und Abbruch von Behandlungsmaßnahmen

Die Gruppe „Abbruch“ ist sehr klein, wodurch die statistische Schätzung des Verlaufs ungenau ist. In der betrachteten Stichprobe hängen Abbrüche von Maßnahmen (aus den hier betrachteten Gründen) allerdings mit deutlich schnellerer Rückfälligkeit zusammen (\(\chi^2\)(1)=11.8, p<.001). Die Rückfallraten unterscheiden sich ein Jahr nach Entlassung um über 20 Prozentpunkte.

Vermutlich entsteht der Zusammenhang zwischen Abbruch von Maßnahmen und Legalbewährung durch Drittvariablen, die sowohl zu Abbruch als auch zu Rückfälligkeit führen, wie beispielsweise fehlende Konfliktkompetenzen oder dissoziale Einstellungen.

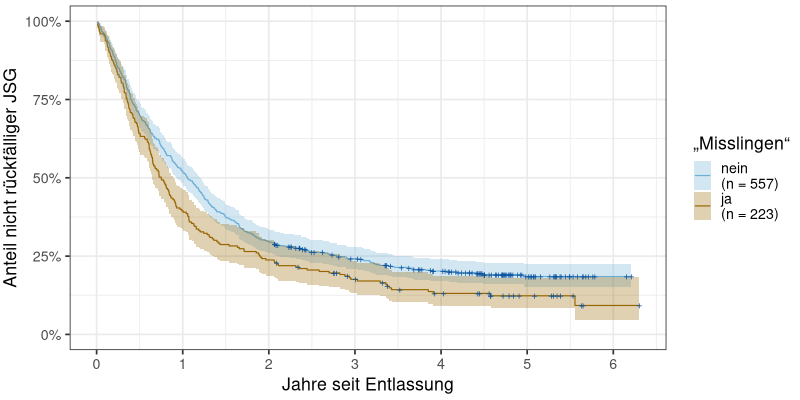

6.6.3 „Misslingen“

Diese Auswertung enthält JSG, die mindestens zwei Maßnahmetypen begonnen und nicht abgebrochen haben. Die Gruppe „Misslingen“ besteht aus JSG, für die bei mindestens zwei Maßnahmetypen die Erreichung der Maßnahmeziele gemäß fachdienstlicher Beurteilung mit „gar nicht“ oder „nur ansatzweise“ (statt „annähernd“ oder „vollständig“) eingeschätzt wurde. Die Vergleichsgruppe „kein Misslingen“ bilden die verbleibenden JSG.

Abbildung 6.19: Zusammenhang von Legalbewährung und „Misslingen“ von Behandlungsmaßnahmen

Tendenziell werden JSG, bei denen Ziele in Behandlungsmaßnahmen nicht erreicht wurden, etwas schneller rückfällig (\(\chi^2\)(1)=7.6, p=.006).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Merkmale „Ablehnung“, „Abbruch“ und „Misslingen“ erwartungsgemäß mit höheren Rückfallraten einhergehen. Jedoch wäre eine größere Stichprobe notwendig, um die Unterschiede statistisch besser abzusichern.

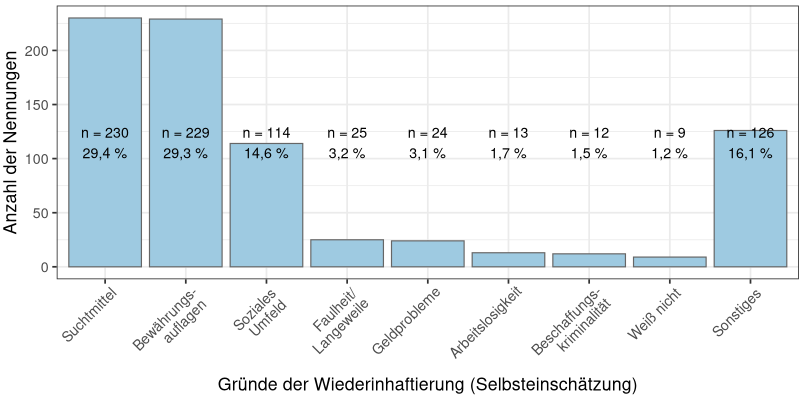

6.7 Gründe für Wiederinhaftierung

Im Zugangsfragebogen werden die JSG gefragt, ob sie schon mal inhaftiert waren, und wenn ja, welche Probleme dazu geführt haben, dass sie wieder inhaftiert sind. Die Freitextantworten der JSG wurden zur leichteren Auswertung kategorisiert. Hier werden nicht nur die Entlassungsjahrgänge, für die Auskünfte aus dem BZR vorliegen, betrachtet, sondern alle JSG, die seit 2011 in die JSA zugegangen sind.

Abbildung 6.20 zeigt die Häufigkeit der von den JSG genannten Gründe.

Abbildung 6.20: Gründe der Wiederinhaftierung nach Selbsteinschätzung der JSG (mehrere Nennungen pro JSG möglich; JSG, die angeben, schon mal inhaftiert gewesen zu sein, N = 738)

Am häufigsten werden Suchtmittel und ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen als Grund für die erneute Inhaftierung genannt. Die Kategorie „soziales Umfeld“, welche noch vergleichsweise häufig vorkommt, umfasst Rückfallgründe wie den Freundeskreis, die Familie, den/die Partner:in und/oder das gemeinsame Kind zusammen. Andere Gründe werden von wenigen JSG genannt.

Zusammenfassung

- 72,5 % der JSG, die mind. 90 Tage in Jugendstrafe in der JSA verbracht haben und aus dieser in Freiheit entlassen wurden, werden innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 3 Jahren erneut straffällig. Ca. jeder fünfte JSG hat 3 Jahre nach Entlassung bereits 3 oder mehr Folgeverurteilungen. Rund 30 % der JSG werden erneut zu einer unbedingten Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt.

- Merkmale, die deutlich mit Rückfälligkeit zusammenhängen sind das Alter bei Entlassung, die Einschätzung der JSG selbst, ob sie wieder straffällig werden, die Risikoeinschätzung des Sozialdienstes, das Vorliegen einer Suchtmittelproblematik sowie das Abbrechen von Behandlungsmaßnahmen, nicht aber, ob nach der Entlassung eine Ausbildung oder Arbeit in Aussicht ist. Die einzelnen Zusammenhänge dürfen nicht kausal interpretiert werden, da Einflüsse von Drittvariablen möglich (und plausibel) sind.

- Die Raten einschlägigen Rückfalls unterscheiden sich je nach Deliktart deutlich.

- Wiederinhaftierte JSG geben als Probleme, die zur erneuten Inhaftierung geführt haben, am häufigsten Suchtmittel und Verstöße gegen Bewährungsauflagen an, aber auch das soziale Umfeld wird vergleichsweise häufig genannt.

References

Für jeden Zeitraum werden nur diejenigen JSG berücksichtigt, deren Beobachtungszeitraum (Entlassungsdatum bis Auskunft aus dem BZR) mindestens diesen Zeitraum umfasst.↩︎

Die Zahlen für „keine“ unterscheiden sich leicht von den oben genannten. Das liegt daran, dass Verurteilungen ausschließlich zu Maßregeln oben als Verurteilungen eingehen, nicht aber hier als Sanktion zählen.↩︎

Es handelt sich um Kaplan-Meier-Diagramme.↩︎

Wenn mehrere Taten gemeinsam verurteilt werden, ist im BZR nur das Datum der letzten dieser Straftaten angegeben.↩︎

Die Autoren diskutieren dies in Bezug auf Sexualstraftäter; die Überlegungen dürften sich aber verallgemeinern lassen.↩︎